«Воняет до слёз»: химик рассказал о своей работе, зарплате и несмертельном химическом оружии

Каждый год в последнее воскресенье мая в России и странах СНГ отмечается День химика. В 2025 году этот профессиональный праздник пришёлся на 25-е число. Как неформальная идея студентов превратилась в полноценный праздник и при чём тут неодим, почему химия похожа на магию и как с помощью бутиллития получают каучук для первоклассных шин, что раздражает химиков в работе и при чём тут несмертельное химическое оружие, «Рамблеру» рассказал химик Максим Липских.

Как появился День химика

Этот профессиональный праздник появился ещё в советское время. Его учредили Указом Президиума Верховного Совета СССР N 3018-X от 01.10.1980 «О праздниках и памятных днях» в знак признания заслуг работников химической и нефтехимической промышленности. Традиция отмечать эту дату сохранилась до наших дней, причём не только в России, но и в странах бывшего Союза.

Считается, что первыми отмечать День химика стали студенты МГУ 1965/66 учебного года. Они предложили каждый год посвящать одному из элементов в таблице Менделеева. В первый такой неформальный праздник чествовали водород. В 2025 году праздник посвящён 60-му элементу в периодической системе химических элементов — неодиму.

Как стать химиком

Химик — это специалист, занимающийся изучением строения веществ, их превращением и взаимодействием. Также химики создают новые методы получения продукции.

Сегодня в химии есть несколько основных разделов:

- Органическая химия — изучает соединения, содержащие углерод, их структуру, свойства и реакции.

- Неорганическая химия — исследует соединения, не содержащие углерод, их свойства и реакции.

- Физическая химия — изучает фундаментальные принципы и законы, лежащие в основе химических процессов.

- Аналитическая химия — занимается определением состава и структуры веществ.

- Биохимия — изучает химические процессы, происходящие в живых организмах.

Химик — обобщённое название профессии. На самом деле химических специальностей очень много, среди них:

- Химик-технолог — разрабатывает новые вещества для производства продукции и улучшает свойства уже имеющихся материалов.

- Химик-инженер — работает над улучшением не веществ, а процессов их производства.

- Химик-ядерщик — исследует ядерные реакции веществ, ищет новые способы получения энергии.

- Химик-эколог — исследуют влияние химических веществ на окружающую среду и определяет уровень промышленного загрязнения в природе.

- Химик-нефтяник — занимается очисткой и переработкой нефти, получает из неё продукты для промышленных и хозяйственных нужд, ищет новые способы применения этих продуктов.

Чтобы стать химиком, нужно получить высшее образование по соответствующей специальности в вузе.

Самые популярные вузы для обучения на химика:

- Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова;

- Санкт-Петербургский государственный университет;

- Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»;

- Казанский (Приволжский) федеральный университет;

- Уральский федеральный университет имени Б.Н. Ельцина;

- Новосибирский государственный университет;

- Томский государственный университет.

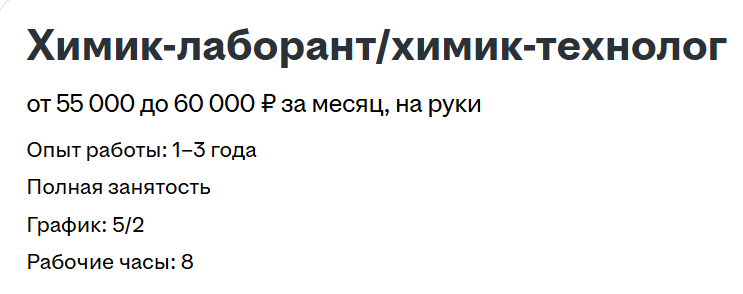

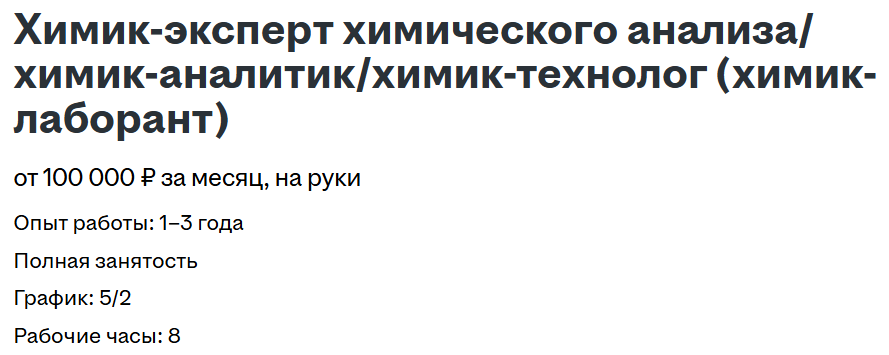

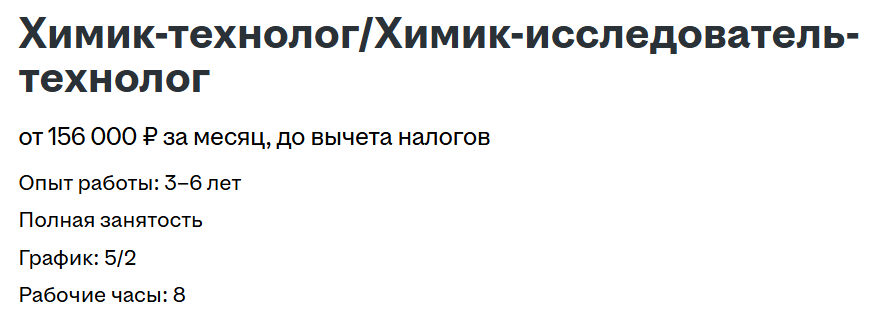

Сколько получают химики

Зарплата химика зависит от региона, работодателя, занимаемой должности и учёного звания. Для одной и той же профессии средние зарплаты могут отличаться в несколько раз. Больше всего платят в Москве, особенно в крупных компаниях без госучастия.

По данным портала «ГородРабот.ру», средняя зарплата рядового химика в России в 2025 году составляет 68 126 рублей. При этом в Москве такие специалисты получают больше — в среднем 89 756 рублей. В данном случае речь не идёт о руководителях лабораторий, предприятий или компаний химической промышленности — зарплаты руководства выше.

Максим Липских работает химиком более 20 лет. С детства ничего не предвещало, что он свяжет свою жизнь с химией. Но судьба распорядилась иначе.

«Я планировал стать инженером-проектировщиком военной или авиакосмической техники. Но в десятом классе к нам пришёл замечательный учитель биологии, и меня перещёлкнуло — я захотел стать генетиком. Поступать решил на биолого-почвенный факультет Томского государственного университета, но проспал самый важный экзамен — по биологии. Тогда мама посоветовала мне присмотреться к химическому факультету. Я успел сдать вступительные и оказался на химфаке».

Максим Липскиххимик

В 2007 году он закончил обучение и понял, что найти работу по специальности будет непросто. Тогда предлагали либо вахтовую работу с зарплатой от 40 до 60 тысяч рублей, либо сотрудником в лабораторию за 12–15 тысяч. Сначала Максим поработал в институте химии нефти, затем устроился в отдел контроля качества крупной компании, которая производила пищевую продукцию и БАДы.

После сокращения из-за кризиса 2008 года его позвали в лабораторию нефтехимического синтеза в «Сибур», в научно-исследовательский центр «НИОСТ». Платили не очень много, поэтому ради семьи химик подрабатывал на стройке, где, по его словам, получал в разы больше.

Когда он зарекомендовал себя как специалист, зарплата начала расти, а руководство стало поручать более масштабные задачи. Например, Максим Липских участвовал в разработке технологии производства гексена, который используется при производстве линейного полиэтилена, сейчас в Нижнекамске ведётся строительство по этой разработке.

Продвижение по служебной лестнице привело Максима в отдел управления проектами, где он столкнулся с новыми задачами, постоянными командировками и десятком новых химических проектов из области гетерогенного катализа.

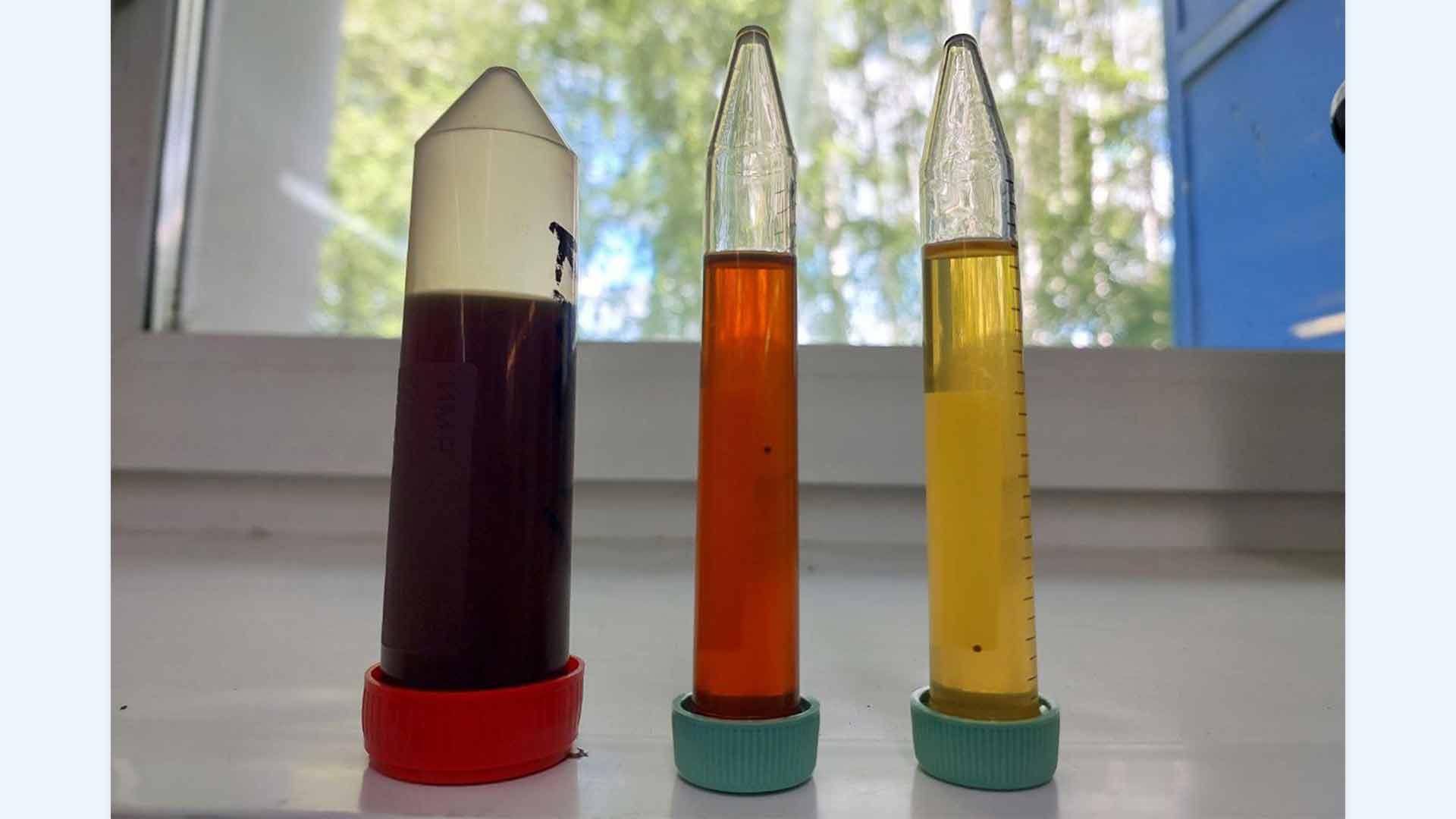

«Это была другая химия, с которой я ранее не работал. Поначалу я ничего не понимал: какие-то установки, что-то туда наливают, получают какую-то бурую жижу. Но за полгода мои коллеги меня поднатаскали, и в разговоре с технологами я мог делать вид, что во всём этом разбираюсь», — шутит собеседник.

«Главный стресс в Арктике — это белые медведи»: полярник честно рассказал о своей работе

Как химики развиваются в профессии

У команды Максима получалось разрабатывать одну технологию за другой, но нужно было ещё и внедрять разработки в жизнь. Например, с коллегой они занялись вторичными пластификаторами, которые нужны при производстве обоев, линолеума, экокожи и т. д. В итоге их разработка пригодилась многим крупным игрокам рынка. А позже в Перми была построена установка для получения новых соединений.

Параллельно химики разработали технологию создания бутиллития — соединения для производства каучука — в рамках импортозамещения. В настоящее время производство строится в Воронеже, который является лидером по производству шинных марок каучука.

«Из-за кризиса Европа подняла цены на бутиллитий, Китай не смог сделать качественную альтернативу, и мы были вынуждены разработать свою технологию. Справились за лето», — говорит Максим Липских.

Отработав в «Сибуре» 15 лет, химик решил уходить. Его звали в Казань, Москву, Санкт-Петербург, потому что там платят больше и есть перспективы роста. А потом позвали в частную компанию — Инжиниринговый химико-технологический центр (ИХТЦ). По признанию собеседника, ему понравились идеи и принципы Алексея Князева: у него была масса планов на будущее и понимание, как их достичь. Поэтому Максим решил остаться в Томске, где у него появилась возможность и дальше заниматься интересными проектами и создавать уникальные разработки.

Свидетели рождения и смерти: медсестра рассказала о секретах своей работы

Изнанка профессии

Химия может быть увлекательной, но у неё есть и обратная сторона — токсичность, грязь и неприятные запахи. По словам Максима Липских, с этой изнанкой профессии он столкнулся во время учёбы и на первом месте работы — в лаборатории реологии нефти.

«В лаборатории мы работали с проблемной нефтью, и это было нереально грязно. К нам привозили высокосмолистую нефть — чуть зацепил её, и вся лаборатория в смоле. А если привезли высокосернистую нефть, аромат стоит как в свинарнике. За день этот запах въедается в одежду, и, когда я после работы заходил в маршрутку, все от меня шарахались. И я понимал почему», — вспоминает собеседник.

Некоторые соединения настолько воняют, что их приравнивают к несмертельному химическому оружию и ограничивают их применение в лабораториях. Например, к таким веществам относят изоцианиды. Учёные даже придумали, как убрать ужасный запах при использовании этих веществ, чтобы избавить сотрудников лабораторий от лишних страданий.

«Однажды нам поручили проект с применением полидициклопентадиена — это жутко вонючее соединение, которое разит камфорой. Стоит открыть баночку, как вонища стоит на всю лабораторию, а от запаха выступают слёзы на глазах. Ты работаешь в масках, но аромат ощущаешь на полную катушку. Я продержался три недели, а потом попросил руководителя перевести меня на менее "ароматный" проект. Ещё одна история связана с веществами из класса лакриматоры. Первый опыт работы нашей лаборатории был смешным — все плакали. Оказалось, что очков при работе с этими веществами недостаточно и надо работать в закрытых полнолицевых масках с фильтрами. Иначе идёт воздействие на слизистую, что вызывает сильную слезоточивость», — рассказывает Липских.

В советское время работающим в токсичных условиях бесплатно давали молоко в качестве лечебно-профилактического питания, это называлось «молоко за вредность». После распада Союза традиция осталась. Считается, что молоко нейтрализует вредное воздействие химической среды на организм и поддерживает здоровье работников.

Жалоб на здоровье у Максима нет, несмотря на большой стаж работы с химическими веществами и на то, что у него поллиноз — аллергия на пыльцу растений. Возможно, помогает строгое соблюдение техники безопасности. Этому же он учит и своих коллег.

Как не ослепнуть по дороге на Марс и кто такой космический полицейский: интервью с космонавтом Сергеем Авдеевым

Плюсы и минусы профессии химика

По словам Максима Липских, в химии, как и в любой профессии, есть свои плюсы и минусы.

Плюсы:

- возможность прикоснуться к основам мироздания;

- быть создателем/разработчиком чего-либо;

- реализовать свои идеи.

Минусы:

- возможная вредность;

- риски отравлений и травм.

То, ради чего собеседник готов заниматься своей работой даже через 20 лет после начала карьеры, — это общение с людьми.

«Сначала вы вместе работаете над проектом, разрабатываете процессы, лепите из них единое целое. Потом пытаетесь отладить механику и масштабировать разработку. Потом запускаете это всё в виде крупного производства, порой в другом регионе. И когда всё работает как надо и ты видишь, что месяцы упорного труда не прошли зря, это такой драйв. Ты смог создать что-то из ничего. Это почти магия», — говорит собеседник.

Главное о работе химика

- Чтобы стать химиком, нужно получить профильное образование. Лучшее обучение по этому профилю предлагают МГУ, МИФИ, СПбГУ и другие вузы.

- Средняя зарплата рядового химика в мае 2025 года составляет чуть больше 68 тысяч рублей. Доход зависит от региона, сферы занятости, предприятия, опыта специалиста и его должности.

- Химик — вредная профессия, потому что приходится работать с химическими веществами и вдыхать испарения. Даже если полностью соблюдать технику безопасности и носить средства защиты, токсичное воздействие на организм всё равно происходит.

- Некоторые вещества, с которыми приходится работать химикам, имеют специфический запах, который выдерживают не все. Поэтому, например, изоцианиды ещё называют несмертельным химическим оружием.